Introduction

Cette page donne une explication physique du principe de formation des mirages et détaille le cas de quelques mirages courants : flaque d'eau dans le désert, lentilles gravitationnelles, rayons verts... Pour des expériences, vois cette page.

Formation d'un mirage

En résumé

La possibilité de voir un mirage vient de deux faits :

-

Le cerveau pense que les rayons lumineux se propagent en ligne droite pour déterminer la position des objets constituant notre environnement.

-

Mais les rayons lumineux peuvent parfois se propager avec des trajectoires courbées.

En supposant que les rayons sont droits, on pense naturellement que si l'on voit un objet dans une direction donnée, alors il est bien dans cette direction. Ceci n'est plus vrai si les rayons sont courbés.

La raison pour laquelle on pense que les rayons se propagent en ligne droite est tout simplement que c'est le cas presque tout le temps. Il faut des conditions très particulières pour pouvoir courber des rayons lumineux.

Les rayons lumineux se courbent en changeant de milieu

Réfraction à une interface entre deux milieux

Lorsqu'un faisceau lumineux se propage dans un milieu homogène, il avance en ligne droite. Lorsqu'il change de milieu (par exemple en passant de l'air à l'eau), il est dévié. C'est pour cette raison qu'une paille dans un verre d'eau peut apparaitre "coupée" à l'interface air-eau.

La façon dont un faisceau est dévié à une interface est décrite par la loi de Snell-Descartes qui relie les directions du faisceau avant et après la traversée de l'interface :

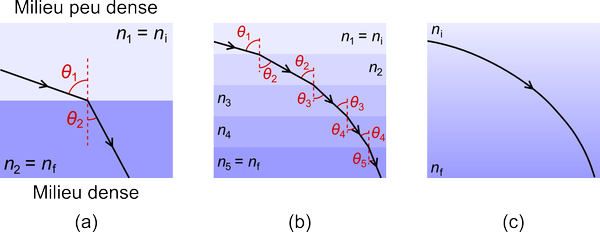

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$Dans cette formule, les directions du faisceau sont représentées par les angles $\theta_1$ et $\theta_2$ mesurées par rapport à la droite perpendiculaire à l'interface comme indiqué sur le cadre (a) du schéma plus bas. L'angle de sortie $\theta_2$ dépend de $\theta_1$ (évidemment) mais aussi de deux constantes $n_1$ et $n_2$. Ces constantes sont appelées indices de réfraction et chaque milieu possède un certain indice de réfraction. Quand on change de milieu, l'indice de réfraction change. Pour la traversée d'une interface, il y a donc deux indices à prendre en compte : ceux des milieux de part et d'autre de l'interface, soit $n_1$ et $n_2$.

L'air n'est pas un milieu homogène

S'il faut changer de milieu pour dévier un faisceau, comment un rayon peut-il se courber s'il reste dans l'air ? L'air n'est en fait pas un milieu homogène. En particulier la température de l'air, et donc sa densité, varie d'un endroit à l'autre. Or plus la densité est élevée, plus l'indice de réfraction de l'air est élevé. Ainsi, une colonne d'air dont la température augmente avec la hauteur par rapport au sol est un milieu qui va courber les rayons lumineux. L'air peut être représenté comme un milieu continu où l'indice de réfraction dépend de la hauteur comme sur la figure (c), où la densité est plus élevée dans les zones sombres. Pour comprendre comment les rayons se courbent dans ce cas, il suffit d'imaginer que la colonne d'air est en fait une succession de plusieurs couches de différents indices de réfraction allant de $n_{\text i}$ à $n_{\text f}$, comme indiqué en (b). Dans ce cas, un faisceau incident à peu près horizontal se retrouve dévié à chaque interface entre les couches, et comme à chaque interface l'indice de la couche du dessous est plus grand que celui de la couche du dessus, le faisceau devient de plus en plus vertical par la loi de Snell-Descartes.

Exemples de mirages

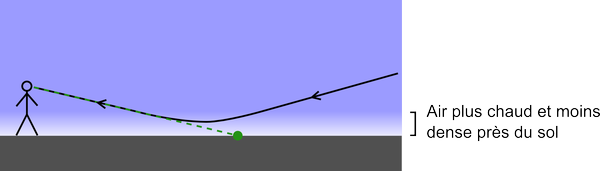

La flaque d'eau dans le désert ou sur une route ensoleillée

C'est le mirage de la photo montrée en haut de cette page. Dans ce cas, le soleil chauffe fortement le sol, et l'air se retrouve plus chaud au niveau du sol que quelques mètres plus haut. En regardant au loin dans la direction du sol, on observe donc en fait des rayons courbés pointant vers le ciel. On voit donc un morceau de ciel sur le sol, qu'on a tendance à interpréter comme une flaque d'eau ou une oasis car le ciel est bleu.

Duplication d'un objet

Dans certains mirages on peut voir un unique objet à plusieurs positions en même temps, par exemple dans le cas des lentilles gravitationnelles en astronomie :

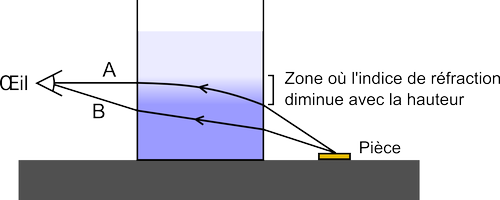

Pour comprendre le phénomène de duplication, imagine la configuration suivante qui correspond à l'expérience de duplication sur cette page : Prends une colonne d'un milieu dont l'indice de réfraction diminue avec la hauteur au sol seulement dans une petite région, comme sur le schéma ci-dessous. Au dessus et en dessous de cette région, l'indice est constant. Un observateur dont les yeux sont au niveau de la zone où l'indice change peut alors voir un objet au sol (comme une pièce de monnaie dans l'expérience) par un faisceau qui se courbe vers le bas (rayon A). En regardant un peu plus bas, il se peut qu'il voit également une copie de l'objet par un rayon qui n'est pas dévié (rayon B), car traversant un milieu homogène.

Changement de couleurs

Certains mirages font apparaitre les objets d'une autre couleur, en plus de les déformer. L'exemple le plus connu est le rayon vert qui se produit durant certains couchers de soleil :

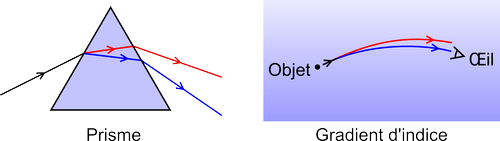

Ce type de mirage est possible car l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde du rayon de lumière. Ainsi la séparation des couleurs en arc-en-ciel à partir d'un faisceau blanc se produit, un peu comme avec un prisme (sauf que dans le cas du gradient d'indice, la déviation n'est plus abrupte) :